この記事で解決できる内容

※青字をタップすると該当の部分までジャンプできます!

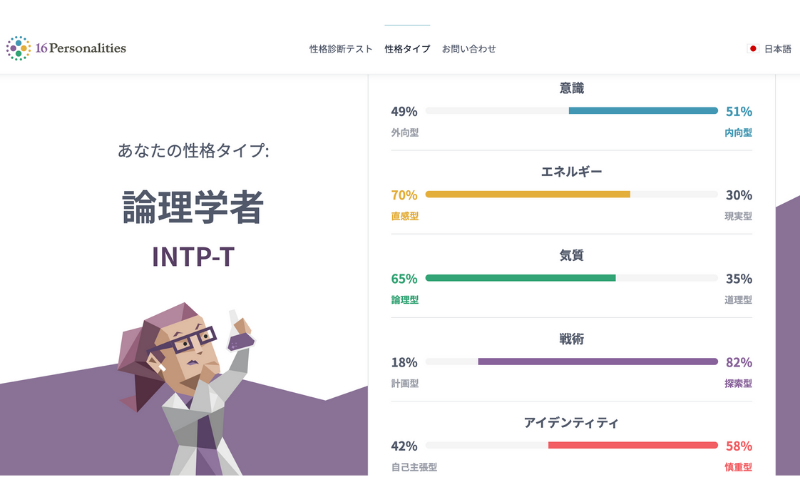

MBTI診断を複数回試してみたけど、診断の結果が前回と変わってしまった人も多いのではないでしょうか?実際に、僕も複数回試しましたが、ある時は論理学者、ある時は討論者でした。

実は、一般社団法人 日本MBTI協会では、16Personalitiesのような無料でMBTI診断を試せるサイトは正式なMBTIとは全く異なると注意喚起をしています。

今回はMBTI診断を16Personalitiesで試した人がの結果が毎回変わる理由について深く探求し、無料で診断するにはどうしたらよいのか、着目するべきポイントを解説していきます。

また本サイトでは、自己分析に興味がある人向けにたくさんの情報発信を行っており、自己理解を深めるのに一番最適なのはキャリアコーチングサービスをうまく活用することです。以下の記事で詳細は記載しているので、ぜひ詳しく見てみてください!

合わせて読みたい

-

-

【無料体験アリ】おすすめのキャリアコーチング17選|料金やコーチの特徴・目的別に比較!

続きを見る

MBTI診断の結果が毎回変わる理由

MBTI診断(16Personalitiesのような無料診断)での結果が毎回変わる理由は、「50%前後できわどいタイプの型が存在している」のが大きな要因です。

「型ってなんなの?」という方はまず、以下で僕の診断結果を見てください。

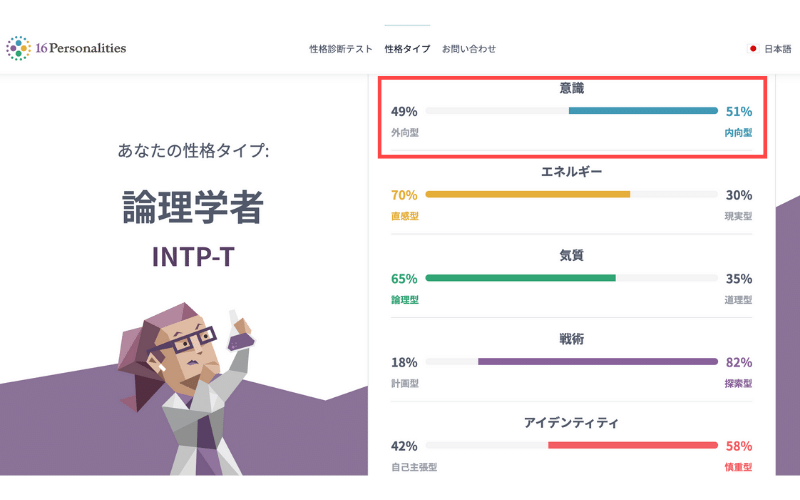

赤い枠で囲まれている、「意識タイプ」が外向型なのか内向型なのかの診断で、僕は51%で「内向型」と診断されています。

型の診断が50%に近いほど結果が変わる可能性が高いです。以下で診断のメカニズムを紹介するのでより分かりやすくなると思います!

MBTI診断の結果が出るまでの流れ

- 16Personalitiesへアクセス

- 60問の質問に対して7段階で直観的に選択

- 5つの型をもとに16タイプに分けられる

16PersonalitiesでMBTI診断

僕がMBTI診断を行ったのは「16Personalities」というサイトです。

60問の質問に対して、「同意する」「同意しない」を7段階から直感で選択していきます。

ある日は右から2番目、またある日は右から3番目とやるたびに誤差が生じるのも無理はありません。

5つの型をもとに16タイプに分けられる

終わると上記のような診断結果が表示されます。50%を超えているタイプを基に、16タイプから診断されるのがMBTI診断の判別方法です。

例えば、僕の場合は以下。

- 内向型(I):51%

- 直感型(N):75%

- 論理型(T):65%

- 探索型(P):82%

- 慎重型(T):58%

つまりINTP-T型なので論理学者タイプというわけです。

結果をみて50%前後があると診断結果が変わる可能性が高い

繰り返しになりますが、51%〜54%で診断結果が表れている人は、診断する日によって結果が変わる可能性が高いです。

僕も、「内向型(I):51%」が誤差によって「外向型(E):51%」に変わることもあって、その場合は、ENTP-T型で討論者と診断されます。

60問の質問に対して7段階の選択肢から直感で選ぶと、ある日は内向的が51%ではなく49%に変わることもあるのはなんとなくわかりますよね。

僕が、論理学者のときと討論者のときがあったのは、内向型と外向型がきわどい数値だったからなんですね!

合わせて読みたい

-

-

MBTI診断は当たらない?本当にそうなのか実際に検証してみた

続きを見る

MBTI診断の結果が毎回変わるときは複数のタイプを確認しよう!

51%~54%の要素がある場合は、複数のタイプの特徴を見ておくのがいいでしょう。

正直無料でできる診断なので、100%正確であるはずがありません。ただ、もちろん有効活用をすることはできると思っているので、具体的な活用方法を紹介していきます。

まず、MBTI診断は以下の16タイプの性格タイプに分けられます。

MBTI診断タイプ早見表

アルファベットは性格タイプによって割り振られている

| 内向型I | 直感型:N | 論理型:T | 計画型:J | 自己主張型 :A |

| 外向型E | 現実型:S | 道理型:F | 探索型:P | 慎重型:T |

上記の表のように、性格の指向によってアルファベットが割り振られています。

質問に答えた結果、内向型なのか外向型なのか、直感型なのか現実型なのかによってアルファベットが当てられていき、結果的に4つのアルファベットの組み合わせプラス、AタイプTタイプで診断されるのが16Personalitiesの仕組みです。

例えば、建築家(INTJ)なら、以下の通り。

- I:内向型

- N:直感型

- J:計画型

- T:慎重型

どこか反転しそうな性格タイプがあるならどちらも診断結果をチェックしておく

あなたの診断結果を見てみて、性格タイプの診断が51%~54と50%に近い場合、次に診断を受けてみると反転する可能性が高いです。

そのため、反転しそうな性格タイプがあるなら、反転先の診断結果を見てあげることでより有効活用できるようになるかも。

例えば、INTJ(建築家)と診断されたけど、内向型が52%だった場合、ある時はENTJ(指揮官)と診断される可能性が高いため、建築家と指揮官の両方の特徴を見ておくと自己理解が深まります。

パートナーとの相性なら、都合のいい方で考えてみるのもいいですよね!

MBTI診断の有効活用法

では、MBTI診断の結果が毎回変わってしまうからと言って信憑性が低いとは限りません。あくまでも、自己分析ツールとして有効活用しましょう。

僕が実際にMBTI診断の結果を有効活用してきた方法をご紹介します。

- 自分の強みを見つける仮説を立てる

- 適職の仮設に有効活用する

- コミュニケーションの弱点を自覚する

16種類の性格タイプから適職診断に有効活用

MBTIは、性格タイプを通じて個々の強みや傾向を把握する手助けになります。自分の性格タイプに合った適職を見つけるための指標として活用することができます。

例えば、論理学者の解説の中に以下の記載がありました。

論理学者型の人達は信用できないように見えるかもしれませんが、実際は、論理学者型の人達ほど熱意をもって問題点を指摘して、その問題を取り巻く果てしない要素と詳細にメスを入れながら、ユニークで実行可能な解決策を見い出せる人

16personalities

このことから、冷静に課題を見つけられるのが強みなのかもしれないと「強み」に仮説を立てることができます。

これらと、過去のあなたのストーリーとを照らし合わせて、「強みかもしれない」要素を「強みだ!」と確信に変えていきましょう。

仮説からエピソードに結び付ける例

「冷静に課題を見つけられた」と結び付けられるような過去を思い出します。

例えば、僕の場合なら「営業会社でクレームが発生してしまったとき、冷静な対処ができたため二次災害を防ぐことができた。」のようなエピソードとつなげることができます。

MBTI診断の結果は、あくまでもあなたの強みを見つけるための「仮説作り」に役立ててみてください!

合わせて読みたい

-

-

キャリアコーチングサービスを受けた体験談を基にメリット紹介!

続きを見る

性格タイプからコミュニケーションの弱点を知る

MBTIの結果は、コミュニケーションスタイルや傾向に関する洞察を提供します。自分の性格タイプによるコミュニケーション上の弱点を認識し、効果的なコミュニケーションへの有効活用ができます。

再び論理学者の解説を見てみましょう。

頭の中で本格的な議論を展開していることもよくあるため、物思いにふけり、孤立しているように見えることもあります。

16personalities

とあるので、もしかしたら、頼みごとをしづらいオーラや、話しかけづらいオーラが出ていたり、話しかけられていることに気づけず無視をしてしまっていることがあったりするかもしれません。

常日頃から自分自身のコミュニケーションの弱点「かもしれない」を想定しておくことが成長につながります。

コミュニケーションの弱点を知ってよかった体験談

「物思いにふけり、孤立しているように見える」かもしれないのであれば、対策を打っておきましょう。

僕が実際にやっていたのが以下。

会社でのやり取り等は、メールやテキストベースを基本にしてもらったり、彼女に対して目を見ていないときは話を聞いていない可能性があるから肩をトントンしてほしい!とお願いしたりしました。

MBTI診断以外で自己分析ができるおすすめのツール

MBTI診断をやって思ったのは、ほかにも面白い役立つ自己分析ツールがないかどうかです。

そこで僕が実際に試してみて面白かった自己分析ツールを紹介します。

| 無料で使える自己診断ツール | おすすめ度 | 特徴 |

|---|---|---|

| キャリアコーチングサービス | (5.0) | ・キャリアプランを明確にできる ・人生の目標や"どう生きたいか"が明確になる |

| ミイダス-コンピテンシー診断 | (4.5) | ・行動特性(コンピテンシー) ・適職や求人の紹介が受けられる |

| 動物占い | (4.0) | ・自分の性格の特徴 ・相手との相性 |

今回の記事では3つだけに絞って紹介していますが、以下の記事では、将来に不安を抱える人におすすめの自己分析ツールを30種類紹介しているので、興味のある人は合わせて読んでみてください!

合わせて読みたい

-

-

将来に不安を抱える社会人におすすめの自己分析ツール30 選!

続きを見る

キャリアコーチングサービス

おすすめキャリアコーチングサービス一覧

| おすすめ度 | 特徴 | |

|---|---|---|

| ポジウィルキャリア | ・キャリアコーチング最大手 ・LINE登録で無料相談できる | |

| ミートキャリア | ・6か月間でみっちり自己分析ができる ・再度悩みが出てきたとき自分で解決できるスキルを身に付けられる | |

| キャリアアップコーチング | ・全額返金保証や分割支払いで安心 ・IT業界に強いコーチ | |

| きづく。転職相談 | ・50分間の無料相談でほぼ解決する ・有料となっても比較的安価 | |

| Coachee | ・1回1,000円から利用できる ・どの人に相談するか吟味できる |

MBTI診断の結果が変わるのが信用できないと感じた方におすすめなのが「キャリアコーチング」のサービスです。

キャリアコーチングサービスとは、「どう生きたいか」を考えてからキャリアの形成を行ったり、人生の目標を見つけたりしてくれるサービスのことで、本気で自己分析したい人や、人生のモチベーションを高めたい人におすすめのサービスとなっています。

MBTI診断の結果が毎回変わることが気になった人の中には、単なる心理テスト感覚で診断した人もいれば、「就職」や「転職」など今後のキャリアを考えるために診断した人もいますよね。

以下の記事では、本気で自己分析・自己理解を深めていきたい人向けにおすすめのキャリアコーチングサービスを紹介しています。無料相談だけでもかなり自己分析に役立てることができます。

>> キャリアコーチングサービスを受けた体験談を基にメリット紹介!

合わせて読みたい

-

-

キャリアコーチングサービスを受けた体験談を基にメリット紹介!

続きを見る

ミイダスのコンピテンシー診断

ミイダスのコンピテンシー診断は、転職サービスであるミイダスが無料で提供している自己分析ツールです。

コンピテンシー(行動特性)を8つの領域に分類しており、それぞれの領域について自己評価を行い、自分の強みや改善点を把握することができます。

この診断を通じて、自分のスキルや能力、そして自分が何を大切にしているのか、適職を見つけることができるので、まだ試したことがなければ無料ですので是非試してみてください!

\ 無料でコンピテンシー診断してみる /

※ 転職をまだ考えていない人でも利用できます!

ASSIGN(アサイン)のキャリア診断

ASSIGN(アサイン)は20代-30代ハイエンドに特化した転職サイトです。アプリをインストールすると、あなたの経歴や価値観から、AIがキャリアの選択肢を可視化できる診断が受けられます。

今すぐに転職したい人も、今すぐとは考えていないけど、実際どんな企業に転職できるのか気になる人にもおすすめのサービスで、特に今後あなたのキャリアを成長させたい人に向けたサービスとなっています。

キャリア診断の他にも、キャリアアップに必要な情報を定期的にお届けしてくれますし、料金がかかることもないので、登録しておいて損はないです。

\ 3分でキャリア診断! /

※ 診断をするのに料金は一切かかりません!

合わせて読みたい

-

-

3分で天職が診断できるアプリ『ASSIGN(旧:VIEW)』の評判・口コミは?

続きを見る

絶対に診断結果が変わらない動物占いもおすすめ

もう一つ個人的にかなりおすすめの自己分析ツールとして動物占いがあります。

動物占いは個性心理学研究所によると、19世紀から研究されていた性格学に、四柱推命など様々な要素を踏まえて研究され作られたとされています。そのため単なる占いというよりは、しっかりとした学問といえるでしょう。

12種類の動物がわかったら、自分の特性を知り、強みを伸ばすことに活用することができます。

あと、苦手な人の動物を調べてあげることで、「あ~仕方ないかぁ~」とほかに気をそらせるのも意外とおすすめですよ。

合わせて読みたい

-

-

キャリエモンの評判・口コミは?実際に利用してみた感想込みレビュー

続きを見る

まとめ:自己理解を深めてこの先の人生に活かそう!

今回は、「MBTI診断の結果がなぜ毎回変わるのか」について解説していきました。

結論、16タイプの枠に当てはめられるため、ぎりぎりのところで当てはめられている場合、直感で回答する質問の内容によっては診断結果が変わるのも無理はありません。

複数のタイプを読んで、自己分析の参考にするか、もしくは本気で自己分析したいならキャリアコーチングサービスなどを利用してキャリアプランの形成や転職活動に活かしていきましょう!